2016年開始,國家規定在8年或12萬公里質保期內,電池性能“衰減不得超過20%”,否則廠家要進行免費更換。也就是說當動力電池容量低于80%的時候,動力電池就要從新能源汽車上退役了。

據中國汽車技術研究中心測算,2020年國內動力電池累計退役總量約20萬噸,而到2025年該數字將升至約78萬噸。預計2025年之后,每年退役電池數量增長更將超百萬噸,未來的形勢會更加嚴峻。

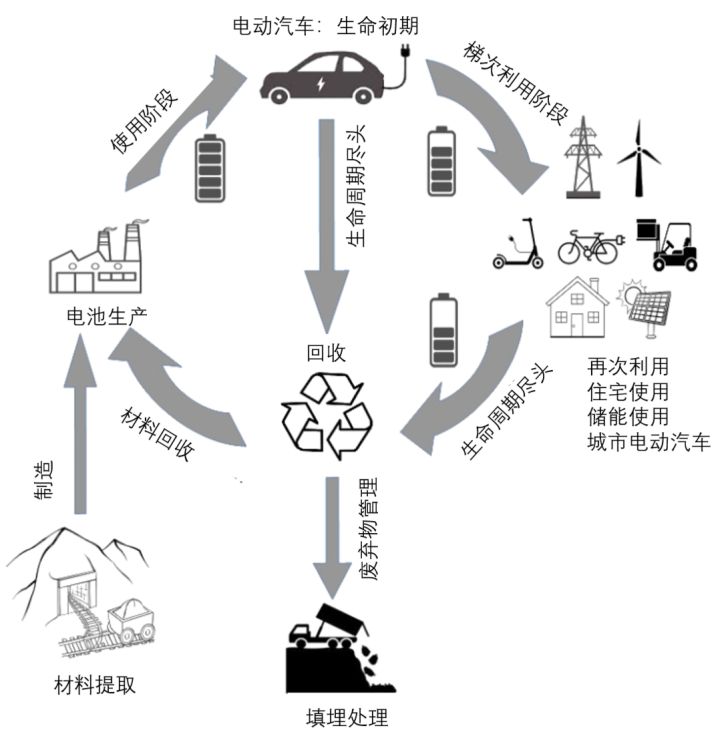

電動汽車退役動力電池都有哪些處理方式:

1. 梯次利用

梯次利用是指使用過的產品已經達到原生設計壽命,再通過其他方法使其功能全部或部分恢復的繼續使用過程。原理和小時候看到的南孚電池廣告一樣,遙控車上不能用了,放到遙控器上還能再用。

具體到動力電池上,梯次利用是指電池容量在40%-70%的退役電池,經過分選評估、成組均衡等技術,在備用電源、通信基站等領域得到重新利用,將其價值最大化。

然而,大范圍推廣梯次利用,目前還有一些阻礙:

(1)電池質量問題

不是所有的退役電池都能被用來梯次利用。目前市面上退役的動力電池大多是第一批投入市場的新能源車動力電池,壽命較短,且標準化程度十分低下(電池大小、型號、生產記錄和編碼不統一),電池的一致性差,電池壽命和穩定性難以保證,該類電池若被用于梯次利用領域,可能帶來安全隱患。

(2) 成本問題

退役電池要再次利用,要經過檢測、拆解、重組、維護等幾個環節。然而目前國內的電池回收體系不完善,梯次利用技術還不成熟,這些都給梯次利用增加了成本。據全國能源信息平臺數據,假設退役動力電池的采購成本為20美元/kWh且可利用率為60%,則電池回收拆解重組成本為71.7美元/kWh。當梯次利用一塊電池還不如重新購買一塊電池便宜的話,梯次利用就更沒有市場了。

(3)政策準入問題

另外,關于梯次利用的政策也處在變化之中。在《新型儲能項目管理規范》的征求意見稿提到 “在電池一致性管理技術取得關鍵突破、動力電池性能監測與評價體系健全前,原則上不得新建大型動力電池梯次利用儲能項目”。

后續的正式文件中則放松了限制:“新建動力電池梯次利用儲能項目,必須遵循全生命周期理念,建立電池一致性管理和溯源系統,梯次利用電池均要取得相應資質機構出具的安全評估報告。”

2. 回收拆解

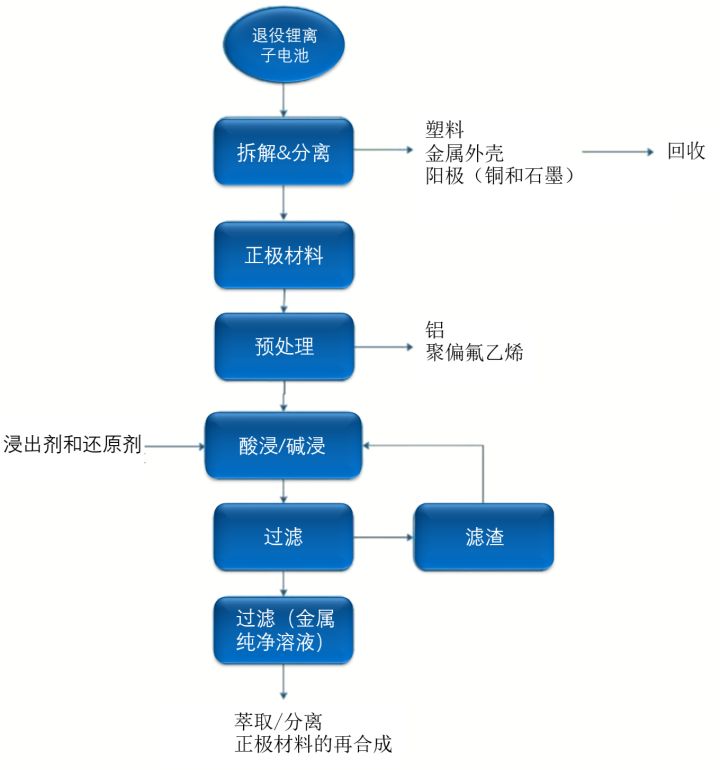

動力電池主要由正極、負極、隔膜、外殼等不同部分組成。拆解回收動力電池,主要是將其中的金屬材料(比如鎳和鈷)提取出來,進行再次利用。主要分以下幾個步驟:

(1)前處理步驟

這一步驟是將動力電池進行物理拆解,將電池單體中的不同組分進行有效分離,富集其中的有價金屬組分。 目前主要采用機械破碎的方式,將單體電池破碎成為不同粒徑大小的粉末。之后通過各組分之間物理性質存在差異的特性,利用風選、磁選、電流分選等方法,分離出塑料、鋁、鐵、銅以及有價金屬含量高的電極材料。

(2)金屬提取步驟

在獲得了有價金屬含量高的電極材料之后,下一步就是要進行有價金屬的提取,可以通過火法冶金。

火法冶金技術是將電極材料置于高溫爐中還原熔煉,其中的有價金屬組分會被還原到鎳鈷合金,再經過濕法冶金進一步處理回收制備電極材料,該方法的耗能大,排放高。

而濕法冶金技術,則是通過浸出、萃取、沉淀、電化學等方法來提取金屬。因為能耗低、環境污染小、設備投資小,濕法冶金是目前動力電池回收企業的主流技術。例如

提到的廣東邦普、贛州豪鵬、華友循環等均采用這一工藝回收廢舊動力電池。

(3)材料再生步驟

這一步驟目前成熟的工藝主要是制備單一金屬鹽,是目前國內外動力電池回收的主流工藝。它和前面說的濕法冶金原理類似,就是通過溶劑萃取、化學沉淀以及化學結晶的方法,從浸出液中分離、制備出鎳、鈷以及鋰鹽。

目前國內的廢舊動力電池回收體系仍有待完善,缺乏強有力的制度監管;現在退役的動力電池多是初代動力電池,品質不高,標準不統一,所以拆解不便,這又加劇了電池回收的經濟性問題,造成通過電池回收獲取所需材料的成本高于原礦冶煉方法,久而久之退役電池越來越多,卻也得不到妥善的處理。

所以要讓退役電池老有所安,就需要強有力的監管及產業鏈上下游企業的共同參與。為了強化溯源監管和回收,工信部已經發布實施了《新能源汽車動力蓄電池回收利用管理暫行辦法》,還與科技部等部門聯合印發《新能源汽車動力蓄電池梯次利用管理辦法》等等一系列措施。據報道,截至2021年9月底,171家新能源汽車生產及綜合利用企業已經在全國31個省市區設立了回收服務網點9985個。同時,從電池質量的角度考慮,也需要設計開發易于拆解、壽命長、數據可追溯監測的電池產品。

相信從政策支持,體系完善,產品設計幾個方面一起發力,完善退役動力電池回收系統,退役電池大規模被有效地利用之日可待。